近日,中国科学院南京地质古生物研究所陈挺恩教授向县博物馆无偿捐赠了一批珍贵的古生物化石,共计12件。这批化石文物中,最珍贵的是一件被誉为史上首件“化石艺术品”,黄庭坚本人题刻诗句的中华震旦角石副本。

据悉,陈挺恩教授是一位著名的地质古生物学家,47年前从我县带走了一种非常罕见的古生物化石——中华震旦角石,用于研究考证。这次他将中华震旦角石副件等化石捐赠给我县,希望通过这些化石,让更多的人关注和保护古生物,促进古生物科普发展。尤其是让发现于武宁的黄庭坚本人题刻诗句的中华震旦角石47年后重回故里,弥补了武宁人的多年来的遗憾,了却了武宁人的一桩心愿。

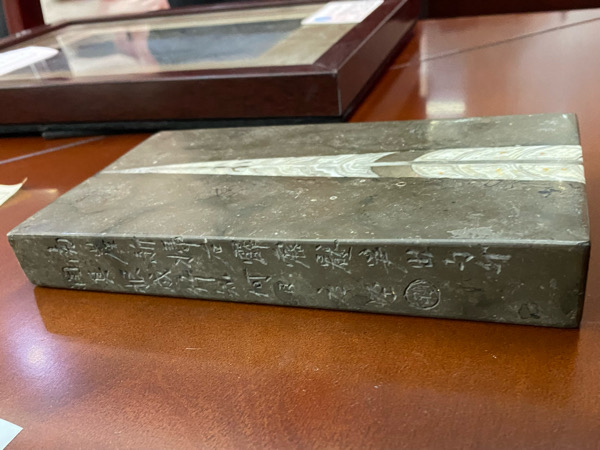

这是被誉为史上首件“化石艺术品”的刻有黄庭坚诗词的中华震旦角石标本的副本(有点拗口,下文详解),该标本正本目前藏于南古所标本馆,化石中的角石生活于约4.6亿年前的奥陶纪,作为当时海洋里的霸主,随宝塔灰岩一起被“镇压”成为化石,形似竹笋。约一千年前的北宋时期,化石出世被做成镇纸,著名诗人黄庭坚当时正被贬官武宁附近,收获此镇纸后在其侧面题诗一首:“南崖新妇石,霹雳压笋出。勺水润其根,成竹知何日。”重压而不墜其志,是为座右铭。然辗转又是千年佚失,文献无载。上世纪60年代末,化石再次出世于武宁县一祠堂,初为农妇压“酸菜坛子”之用,后被地方学者发现并报告郭沫若及夏鼐先生,推荐到南京古生物所研究。

1976年,陈挺恩老师受委派来到武宁,在时任县委书记见证下,农妇将标本“捐献国家”,陈老师向其发放捐赠证书和现金奖励后,将标本带回南古所收藏和研究,后经多方考证,证实了这个是最早的科学与文化密切结合的“化石艺术品”。作为化石标本藏于南古所,自然是最佳选择,然作为武宁出土的文物艺术品,闻而未见,确是本地长久以来的遗憾!

此次陈老师携其花费多年寻得并珍藏的第二件震旦角石镇纸副本(第一件副本已捐献南京古生物博物馆对公众展出),时隔47年之后再次来到武宁,将其无偿捐赠给武宁博物馆永久展出,不仅完成了一个闭环,了却了地方的心愿,而且在科学和文化的基础上,增添了新的科学家故事——南古陈老师,八旬不辞苦。携宝赠归根,此情堪月日。

赣公网安备36042302000159

赣公网安备36042302000159